早C晚T,我在普洱彻夜难眠

云南普洱,与老挝、越南接壤,

与缅甸隔江相望,

全年均温19摄氏度,

是真正意义上的“春”城。

14个少数民族在这里世居于此,

分享“和而不同”的生活方式。

春分将至,

茶叶和咖啡都迎来新产季,

各类昆虫爬出巢穴。

我客居他乡的时间

几乎与在老家生活的时间等长,

背着十几年前的小书包回来,

家乡这本“乡土教材”,

已被无数人擦了又写。

作为北回归线上的绿海明珠,普洱海拔1000多米,山峦环抱,“春夏秋冬”的区别只有雨声的分贝与八十八种不同的“绿色”。春分将至,雨水季也要来临,爹将电话筒面向雷霆骤雨,向亲友致电:“没什么其他的礼物,让外地的大家听听家乡的雨声吧!”雨声像象脚鼓鼓点,全是自然的切分音符。我不知道读者朋友们是否见过近热带高原地区的雨,像是三维射线,很凶猛地直直从天空砸下来,狠狠击在浓绿的植物叶片上。

雨季万物生发,趁着刚回家体力充沛,赶紧安排一趟热带雨林探险之旅。普洱市城边的太阳河国家森林公园一直是我和爹最常去的基地。城区出发,沿着227国道一路往南,沿路崇山峻岭,阳光像透明的糖膜覆盖在风上,远处山巅的高压电线桩像是进入到《新世纪福音战士》里的世界。高原开车切记,要将视线放到远处——否则盘山公路上连续的急弯必定让你摔个跟头。30公里说多不多说少不少,就像开车从北京东三环到门头沟,需要半小时内右转个八十多次。

进入森林公园,有一项必须体验的内容“森林徒步”。这趟旅程将穿越6公里的热带森林,三月底刚临雨季,运气好了还能偶遇890多种可以入药可以大啖的神奇植物。寄生在大树之上的石斛是比较容易辨认的药材,有着隶属于兰科的浅橘色花瓣,晒干之后可以泡水喝,清热利咽,爹作为工龄30年的老教师,保温杯里总会泡上几朵;寄生了不具名植物的大树名叫灯台叶树,枝繁叶茂,一片叶子像一只大象的耳朵,扑扇扑扇;沿途滇橄榄(“外省人叫油柑”,爹补充)缀满树冠,生出一层翡翠绿的雾气。春天吃太多烧烤宴席上火,路遇野生橄榄,必要摘几颗含嚼,植物自然的酸涩让人口舌生津。因为太酸了,我小时候根本不敢吞下去,只敢压在舌头底下慢慢回味。密林之中,氧气将自身具像化为一种甘甜,滋润我被北京沙尘暴殴打过的喉咙。浓黑的野木耳在古树上排排坐;头发菜(一种青苔)藏在河边石块底下与小鱼儿们竞风骚;老白花、藜蒿、折耳根、水芹菜、水蕨菜、龙葵等植物铺在浅滩、盛开四野,一蓬蓬一簇簇,丰收的季节在雨季!

在普洱植谱即食谱,我们生于高山长于高山,除了山珍野菜,没吃过各类野果也算不得普洱人。我的最爱当属黄泡,一串串像大米鞭炮挂在树梢,它的味道和树莓类似,但是更加酸甜,树枝之间有稀疏的微弯针刺,摘一圈出来必定痒痒,像被小猫抓了一顿。

除了植物,还有藏匿在山野之间的野生动物。我小时候这里还叫“菜阳河”,也没有“保护区”这个概念,爹说我出生前的那年,普洱最后两头犀牛被捕杀,他再也没有见过野生犀牛。不过我出生后倒是在这看过很多其他小动物:小浣熊、黑熊、猕猴、孔雀………各自呆着,并不给无聊的攀山人任何眼神。

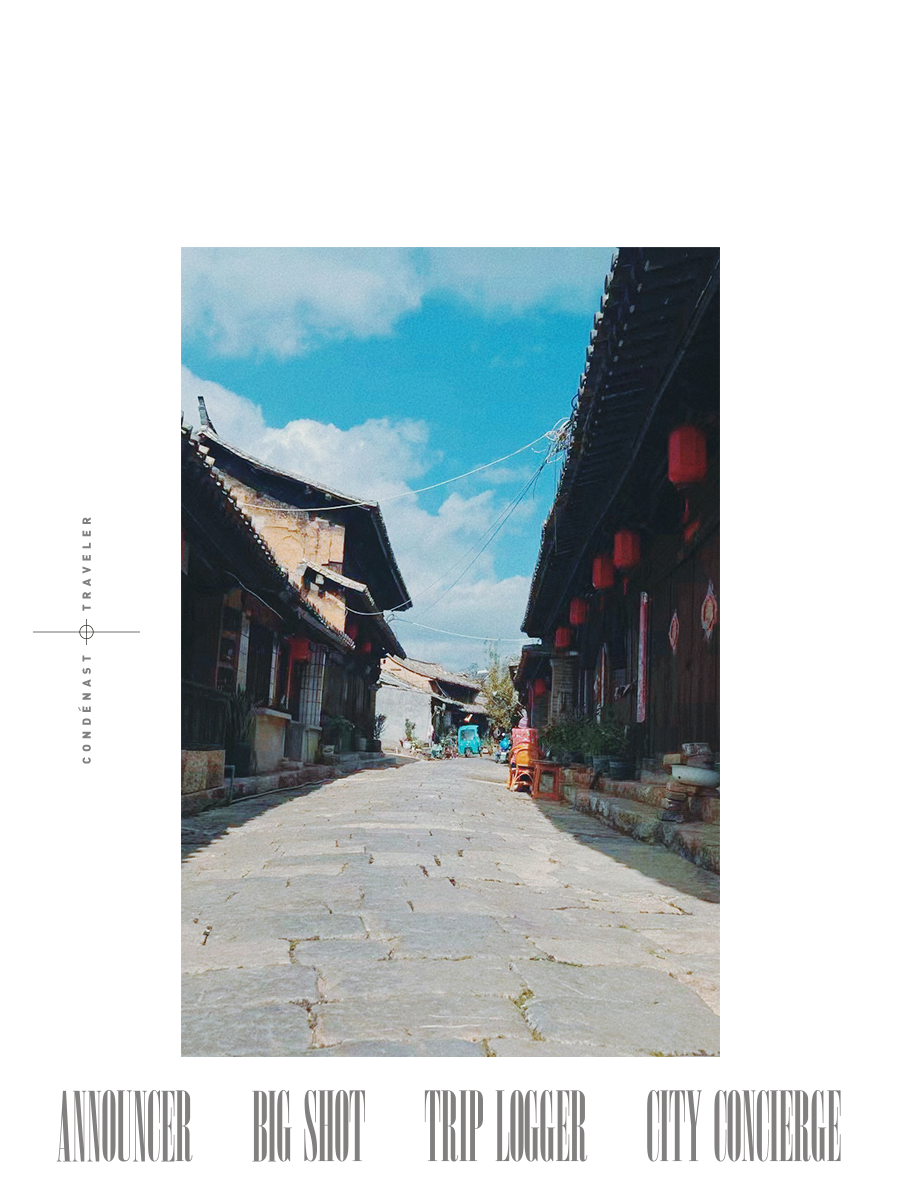

普洱有一条老街,说是老街,不如说是老城区。戴家巷、珠市街、月光路…………我家在老街的“双眼井”旁边,顾名思义,因为院子里有两处天井。一棵老石榴树在前两年被挖走,我也再没有拥有过小时候石榴花掉落满地,踩上去像踩在肥厚的肉片上的有趣体验了。

老街没有“正名”,以前取名“一二三四五”街,我也只去过三和五。“五街”是街心花园往上的步行街,开了城里第一家德克士。小学为了交“好词佳句”作业,我把德克士的菜单抄了好几遍糊弄,“鸡排大亨”不知道有没有成为普洱市思茅二小该学期的年度热词。二十年过去,这家德克士依然还在原地伫立没有倒闭,五街几乎没有任何变化。

继续往上走,和五街接壤的叫三街。三街更像“小吃街”,沿路都是理发店、台球室、烧烤摊,街头有家没有名字的米干店。米干有点类似粉,其实就是蒸熟的米皮。这家店素米干一绝:黄豆做汤的豆浆米干、花生和米做汤的花生汤米干,配上豆芽、芫荽、韭菜、苤菜根、酸萝卜、酸白菜、木姜子油等一字排开的十几种小料,是游子在外的最大眷恋。

继续往上走,和五街接壤的叫三街。三街更像“小吃街”,沿路都是理发店、台球室、烧烤摊,街头有家没有名字的米干店。米干有点类似粉,其实就是蒸熟的米皮。这家店素米干一绝:黄豆做汤的豆浆米干、花生和米做汤的花生汤米干,配上豆芽、芫荽、韭菜、苤菜根、酸萝卜、酸白菜、木姜子油等一字排开的十几种小料,是游子在外的最大眷恋。

吃完米干回头逛逛,五一农贸市场,在这里能遇到全普洱最齐全的菌子,有着迷人香气的干巴菌,鲜脆爽口的白蜡菌,咬一口可以爆一点点浆的奶浆菌。三月底看到老乡带来美味新虫:油炸爬爬虫、水煮蜂儿,高蛋白食物特有的蚕豆般绵软奶香味,让人欲罢不能。

走出农贸市场再往上走,三街口能看到“申记臭豆腐煮鱼”在街口当门神。“申记”现在可是大热网红店,晚上九点都还有人在门口等位,只为了吃一口糟辣子油呛鸡心管和铺满鲜薄荷的臭豆腐煮鱼。我也不知道“申记”来源,只记得小时候这里是家开水店,一年到头都冒着白烟,小孩洗漱、家里杀鸡,要用的开水都可以来这家店打。我和爷爷经常瞒着奶奶借打开水之名偷偷去附近的“好运来蛋糕”买云片糕吃,味道我记不太清了,那种快乐却很清晰,经年不忘。

回到街口再往南边,三街毗邻戴家巷,小时候是鳞次栉比错错落落的瓦片小屋。近两年包括我家的院子都重建了,城市的缝隙被撕开成为新社区,而春节过后是咖啡新产季,喝咖啡、吃咖啡果,不知不觉成为了普洱日常生活方式。“你们是什么时候开始喝咖啡的?”北京的朋友百思不得其解,好像边疆少数民族和“小资”生活方式并不相干。

我还上小学时候,雀巢和星巴克咖啡就在这里建了咖啡庄园,北上广的咖啡店还是各大文豪沙龙聚集地,普洱人的社区咖啡店就跟煎饼果子摊儿似的应运而生。

正因如此,普洱似乎更多的是菜市场档口一般的社区咖啡店。店里坐着的几乎都是乡里乡亲,除了戴家巷老街子,还有目樵咖啡这样开在小区车库里的咖啡店,下楼就能喝到全国顶级手冲咖啡师做的SOE;风味咖啡软饮也很百变,有云南特色的玫瑰、茉莉、酒精dirty,要论咖啡饮料,谁还能赢过喝茶长大、舌头敏感的普洱人?

小区之外,还有“Great Been”(北归)这样的“半国营”咖啡店,店里的布置思路很像香水店,各类新豆老豆非洲豆云南豆南美豆都等着你去做杯侧。“Great Been”开在普洱独有的非遗绝版木刻美术馆和湿地公园旁边,看完木刻作品,散散步,在花团锦簇中挑一杯产自普洱澜沧的咖啡,河谷咖啡的酸香风味能在风里久久不散。

作为一个边境城市,普洱不乏边境逸文。租车是肯定要的,即使没有特定的目的地,一路沿着国道往西双版纳磨憨口岸方向走,也能看到很多独有的不一样的景致。金色的大佛寺隐藏在阔大芭蕉叶之间,路过边防警察、路过吸烟斗的阿妈、路过山边咖啡庄园晒在空地上的咖啡。

车里可以播放一点普洱本地乐队山人乐队和Kawa乐队的民族雷鬼,下车随便找家没有名字的傣味饭店(普洱人真的很不爱取名字啊!),我只爱吃一碟凉拌水芹菜和白条黄瓜,焦香的番茄被舂碎做成蘸料“喃咪”,味道和沙拉酱如出一辙,普洱的饮食口味和音乐口味真的很像中国小巴西(或者叫巴西南美小普洱吧)。

继续前行,树林渐密,让咖啡晒场显得寂静温柔,能看到工人休息时也给自己冲了一杯咖啡喝。咖啡庄园里的夏威夷果树有50年树龄,工人大哥想在地面再种一层香草。

太阳晒得人昏昏沉沉。继续往前,靠近磨憨口岸的尚勇因为很多开工的基建,灰尘飞扬。口岸本就是四通八达之地,集装箱尺寸、农产品税收、中老泰三国的贸易关系……他们都是老挝人。

如果不往版纳,往江城方向的国道前往中缅边境,还能赶一赶边境的“集”。人们隔着围栏,通过剪了一半的饮料瓶递送货物和钱。卖得最多的是烟,包括云烟、中华等国内的牌子,卖玉石的多是缅甸人,说着带口音的普通话。人们搬进了楼房和新村寨,热闹的场景让我想起来小时候稻谷丰收,烧秸秆时候通天大火灼烧荒野,哈尼族人呼唤死去的稻谷之魂。彼时天像碗一样圆圆罩在头顶,小小的阿妈嚼碎生黄鳝,嘴对嘴哺给土路旁濒死的野猫。

回来的路上,看到有走路回家的“下班”的村民。看到新村寨里有孩子在玩耍,房子周围种有蔬菜,另一种生活的气息。想起几年前看过的普洱民族儿童文学《阳光无界》,普洱少数民族女孩娜哆和自己的缅甸好友隔江相望,好友虔诚匍匐在佛塔下为她祈福,因为她要离开群山和家乡,一个人到昆明完成自己的梦想。现在的我在北京,好像又听到这首十八岁时在家乡听到的民歌:

我会唱的调子,

像沙砾一样多,

就是没有离别的歌。

我想说的话,

像茶园满山坡,

就是不把离别说。

最怕的就是要分开,

要多难过,有多难过。

舍不得啊………实在是舍不得。

策划 / 悦游编辑部

编辑 / Garcia

撰文 / 黄子

图片提供 /黄子、黄爹、阿布、

缪芸、Jean、周11

版式设计 / CNT ART ROOM